保育園の連絡帳は、家庭と保育園をつなぐ非常に大切なコミュニケーションツールです。特に、まだ言葉で自分の気持ちや体調を伝えることが難しい0歳児にとっては、保護者からの情報が保育士にとって大きな手がかりとなります。小さな変化やちょっとした気づきも、連絡帳に記録して共有することで、保育士がその子に合った対応をしやすくなります。連絡帳は単なる報告の場ではなく、子どもの健やかな成長を支える大切な記録としても活用できます。

本記事では、0歳児を持つ保護者の方が毎日無理なく書き続けられるような、実用的で役立つネタや記入のコツをご紹介しています。文章を書くことが苦手な方でも、簡単に始められるようなヒントを多く盛り込んでいます。日々の連絡帳が少しでも楽しく、前向きな育児につながるきっかけになれば嬉しいです。

保育園の連絡帳の重要性とは

連絡帳の役割と価値

連絡帳は、家庭と保育園との間で日々の情報をやり取りするための、とても重要な手段です。

特に0歳児のように言葉で自分の体調や感情を伝えることが難しい時期には、保護者の観察が大きな意味を持ちます。保護者が子どもの家庭での様子や体調、機嫌、食欲、睡眠の状態などを細かく伝えることで、保育士はその情報をもとに、その日の保育をよりスムーズに、そして個々の子どもに合わせた形で行うことができます。

また、連絡帳を通じて日々の子どもの様子が記録されることにより、保護者自身も気づかなかった成長や変化に目を向ける機会になります。それにより、保護者は子どもとの日常の中にある小さな喜びを再発見し、育児への自信を深めるきっかけにもなるでしょう。

連絡帳は単なる連絡手段ではなく、保育における連携の要といえる存在であり、子どもを取り巻く大人たちが協力し合うための橋渡しの役割を担っています。

0歳児の成長を記録する利点

0歳児は、ほんのわずかな期間でも目を見張るほどの成長を見せることがあります。

たとえば、寝返りができるようになった瞬間や、指先で物をつまんだり、音に反応して笑ったりといった小さな変化は、成長の過程を象徴する大切なサインです。そのような出来事を見逃さず、こまめに記録しておくことで、保育士と保護者が一緒に子どもの成長を実感し、より的確な育児や保育につなげていくことが可能になります。

さらに、記録を積み重ねることで、月単位・年単位で子どもの発達の軌跡をたどることができ、将来的に振り返る材料としても有益です。

また、成長の様子を詳細に記録しておくことは、今後の発達の見通しや家庭での遊び方、声かけの工夫などにも役立ち、育児における指針を見つけるヒントにもなります。

保護者との信頼関係の構築

連絡帳は、保護者と保育士が毎日やり取りを行う中で信頼関係を築くための重要なツールです。

些細なことでも気になった出来事や家庭での変化を記入することで、保育士はその情報を保育に反映させ、子どもに合った対応をしてくれます。その積み重ねによって、保護者にとっては保育士への安心感や信頼につながっていきます。

さらに、保育士からの丁寧なフィードバックや観察内容が返ってくると、保護者も子育てへの理解が深まり、自信を持って日々の育児に取り組めるようになります。

このように、相互のやり取りを通じて、情報を共有し合い、子どもの成長を見守るパートナーとしての関係性が築かれていくのです。

信頼関係が深まることで、子どもも安心して保育園生活を送ることができ、その影響は情緒の安定や意欲的な活動にもつながっていきます。

連絡帳に書くべき家庭での様子

日常の出来事を共有する

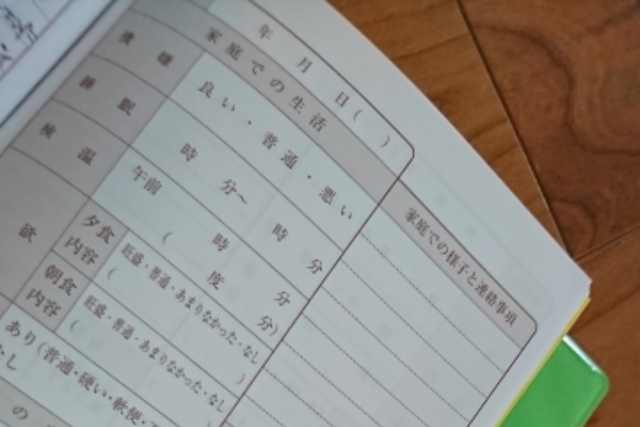

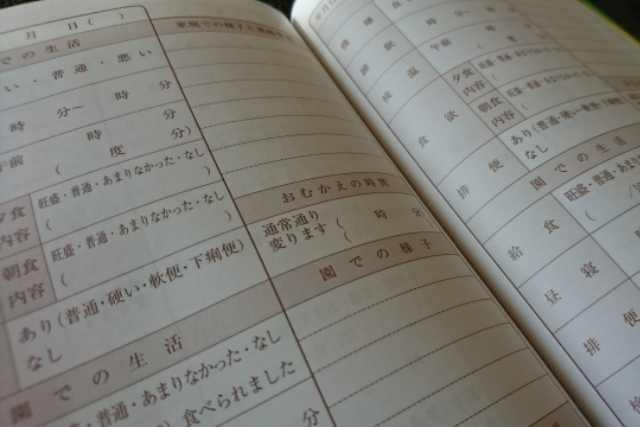

その日の起床時間や食事の様子、機嫌、うんちの回数や状態、睡眠時間の長さなど、細かな内容も積極的に記録することが大切です。特に0歳児は一日のちょっとした変化が体調や気分に大きく影響することもあるため、どんな小さなことでもメモしておくとよいでしょう。

些細な情報であっても、保育園での対応に役立つことがあります。例えば「朝は少しぐずっていました」「朝食は完食、特に果物をよく食べました」「夜中に何度か起きていたようです」といった情報は、保育士が子どもの状態を的確に把握し、無理のないよう配慮するための貴重な手がかりになります。

また、連絡帳に書かれた内容が保育園での様子と一致することで、家庭と園の両方で統一した見守りが可能になり、子どもにとっても安心できる環境づくりに繋がります。こうした日々の積み重ねが、保護者と保育士の信頼関係を深めることにもつながるのです。

育児の楽しみや悩みを記入

育児中のちょっとした嬉しい発見や成長の瞬間は、ぜひ連絡帳に書き留めましょう。たとえば「初めて拍手をしました」「鏡を見て笑うようになりました」「呼びかけると手を振って応えてくれました」など、具体的に成長の様子を共有することで、保育士も子どもの発達をより深く理解することができます。

また、寝つきが悪かった、泣き止まなくて困ったなど、育児の悩みも正直に書いておくことで、保育士からの共感やアドバイスがもらえる可能性があります。保育士の視点からの提案やちょっとした工夫が、保護者の育児の負担を軽減してくれることもあります。

悩みを打ち明けることで、保護者の気持ちが少し楽になることもありますし、同じ目線で子どもを見守ってくれる存在がいると感じられることは、大きな安心感にもつながります。

子どもの遊びや活動を観察する

家庭でどのようなおもちゃに興味を示したか、どんな動きやしぐさをしていたかなど、子どもの行動を観察して記録しましょう。「布絵本をめくるのが好き」「音の鳴るおもちゃに反応して笑う」「つかまり立ちを何度も挑戦していました」「ハイハイで部屋の中をたくさん移動しました」など、遊びの様子には成長のヒントがたくさん詰まっています。

子どもの遊び方は日々変化していくので、変化が見られたタイミングで記録を残しておくと、成長の段階を把握する手助けにもなります。こうした情報を保育士と共有することで、園での遊びや関わり方にも良い影響を与えることができ、子どもの発達にとってもより良い環境が整えられるでしょう。

保育士に伝えたい!0歳児の成長

過去1週間の成長エピソード

この1週間で見られた子どもの新しい行動や反応は、貴重な成長の証です。たとえば、初めてお座りが安定してできるようになった、表情がより豊かになり笑顔が増えた、音楽に合わせて体を揺らすようになった、といった変化はとても大切な成長のサインです。これらは一見些細に思えても、日々の発達にとっては大きな一歩であり、しっかりと記録しておくことで成長の軌跡を丁寧に追うことができます。

さらに、特定の人に対して笑顔を見せるようになったり、物を手に取ってじっと見つめたりするようになった場合、それは子どもの感情や認知機能が発達してきている証です。最近では、視線をしっかり合わせたり、周囲の音や人の動きに敏感に反応したりするようになるケースもあります。これらの変化を連絡帳に具体的に書き記すことで、保育士もその子の発達段階をより明確に理解できるようになります。結果として、保育士による関わり方やサポート内容の質も高まり、子どもにとって最適な保育環境が整っていくのです。

発達の変化を記録するポイント

発達の目安となるポイントを押さえて記録することで、変化の内容を保育士にわかりやすく伝えられます。たとえば、寝返りを自発的に何度も繰り返すようになった、ハイハイのスピードが速くなった、つかまり立ちに挑戦し始めた、など身体的な発達に関する変化は重要な情報です。

さらに、うつ伏せからお座りへスムーズに移れるようになった、自分でおもちゃに手を伸ばして遊ぶ時間が増えたといった、微細な運動機能の成長も見逃さずに記録しておくとよいでしょう。また、離乳食の進み具合や好みの変化など、食事に関する内容も有益です。「にんじんをよく食べるようになった」「スプーンを口に運ぶと笑顔を見せる」など、食事中の様子も記しておくことで、保育園での食事対応に活かされる場面が増えます。

具体的な言葉や行動の変化

言葉の発達やしぐさの変化は、子どもの内面の成長を表す大切な要素です。「まんま」「ぶーぶー」などの意味のある音を発するようになった、「バイバイ」と手を振る、「ちょうだい」と手を伸ばすといったジェスチャーが増えてきた場合は、しっかりと記録しておくようにしましょう。

他にも、名前を呼ぶと確実に振り向くようになった、好きなおもちゃを見つけると手を伸ばして取ろうとする、特定の音や音楽に合わせて体を動かすといった反応も、非常に大切な行動変化です。最近では、絵本のページを自分でめくるしぐさを見せたり、目の前にあるものを指さして何かを伝えようとする姿が見られる子もいます。

これらの情報を具体的に連絡帳に記録することで、保育士との情報共有がスムーズになり、その子どもの成長に応じた適切な保育が実現します。日々の変化を丁寧に観察して記録することが、子どもにとってより良い保育環境づくりに直結するのです。

今おセンチな気持ちで0歳児保育園連絡帳はじめの方見直してたんだけど、睡眠へのリクエスト多すぎわろた😇よく先生たちも対応してくれたな😇

— エミリー (@emily_luvcat) March 31, 2022

連絡帳の記入コツとテンプレート

使える例文とフレーズ集

「今日は朝からご機嫌でよく笑っていました」「新しいおもちゃに興味津々でした」「離乳食のかぼちゃを完食しました」「お昼寝のあとに機嫌よく遊んでいました」など、簡単に書けて保育士に伝わりやすいフレーズをあらかじめいくつか用意しておくと、日々の記入がとてもスムーズになります。

また、「音楽が流れると体を揺らして楽しそうでした」「靴下を自分で脱ごうとしていました」「お風呂で水遊びをして笑っていました」など、場面ごとの行動を記録すると、保育園での活動にもつながる情報になります。

さらに、「夜中に何度か起きていました」「テレビに合わせて体を揺らしていました」「最近はお気に入りのぬいぐるみを握って寝ています」など、具体的で短い表現を習慣化すると、書くことが負担になりにくくなります。

朝の支度や夜の育児の合間にさっと記入できるよう、メモ帳やスマホにフレーズをストックしておくと便利です。繰り返し使える定型文をいくつか用意しておけば、忙しい日でもストレスなく記入できるようになります。

スムーズな記入方法のポイント

毎日決まった時間に書く習慣をつけることで、記入を無理なく継続することができます。たとえば、子どもが寝たあとや、朝の準備の合間に数分だけ時間を取るようにすると、ルーティンとして定着しやすくなります。

スマホのメモ機能を使って下書きをしておいたり、使い回しやすいテンプレートを用意しておくと、忙しい日でも慌てずに記入できます。さらに、前日にあったことを簡単にメモしておくと、記入時に思い出す手間も省けて効率的です。

また、書き忘れがないように、記入のチェックリストを作るのもおすすめです。機嫌、食事、睡眠、排泄、遊びなどのカテゴリに分けておくと、記録の内容に偏りがなくなり、保育士にも分かりやすい連絡帳になります。自分に合った方法で書き方を工夫すると、継続しやすくなります。

長期的な記録の重要性

連絡帳は、単なる日々の報告だけでなく、育児記録としての価値もあります。日々の記録を積み重ねていくことで、子どもの成長の過程を後から振り返ることができ、「この頃こんなことができるようになったんだな」といった発見や感動を再び味わうことができます。

たとえば、月齢ごとに読み返すことで「この月はよく寝ていた」「離乳食がうまく進んでいた」といった傾向が見えてくることもあります。こうした記録は、体調の変化や成長のリズムを把握する手助けにもなります。

特に0歳児期は、日々の変化が目まぐるしいため、写真や動画だけでは残しきれない細かな成長を文字で残すことが大切です。将来的には、アルバムや育児日記としてまとめたり、家族で見返して思い出を共有したりすることもできます。

こうした記録は、親としての努力の証でもあり、子どもが成長したときに見せてあげられる大切な贈り物になるでしょう。保護者自身の育児の励みにもなり、「頑張ってきた」という実感を持つきっかけにもなります。

ネタ切れを防ぐ!日々の記入アイデア

季節ごとの出来事を振り返る

「桜を見て目を丸くしていました」「落ち葉を拾って手に取って眺めていました」「初めて雪を触って驚いたような表情をしていました」など、季節ならではの体験は、子どもにとって新鮮で印象深いものであり、成長の記録に最適です。そうした体験を通して、感情の豊かさや好奇心の芽生えが見られる場面が増えてきます。

春には花を見たり外の風を感じたりすること、夏には水遊びや日差しに触れること、秋にはどんぐり拾いや落ち葉の上を歩くこと、冬には雪の冷たさや風の冷たさを感じることなど、季節ごとに五感を刺激する経験が豊富にあります。子どもがそれらにどう反応するかを観察することで、個性や成長のヒントを得ることができます。

さらに、「風が吹いた瞬間にびっくりして笑いました」「水たまりを覗き込んでじっと見ていました」「落ち葉を両手いっぱいに集めて遊んでいました」などの細やかな描写も、連絡帳に書き添えることで保育士が子どもの好みや発達傾向を深く理解する手助けになります。

行事や特別な活動の報告

家族でのお出かけや記念日、親族との交流、旅行など、普段と違う特別な体験は、子どもの生活に刺激を与え、心や体の成長にもつながります。そうした体験を連絡帳に記録することで、保育士にも子どもの生活の広がりや、感情の動きを伝えることができます。

「祖父母の家に行ってたくさん抱っこしてもらいました」「お祭りでにぎやかな音に驚いていました」「動物園でゾウを見て声を出していました」「バースデーケーキを見て拍手をしていました」など、子どもが何を見て、どう反応したかを丁寧に記録することで、保育園での話題にもなり、子どもの心のつながりを感じさせることができます。

また、保育士とのやりとりを通じて、家庭での楽しい出来事を園での遊びや活動に生かすことも可能になります。こうした連携が、子どもの安心感や好奇心を育む大切な要素になります。

他の保護者からのアイデア共有

保護者同士の交流から得られる記入ネタや工夫は、毎日の連絡帳記入を続ける上でとても役立ちます。たとえば「連絡帳にどんなことを書いている?」という会話をきっかけに、「寝かしつけの方法を書いたら、保育士さんからアドバイスをもらえたよ」といった情報交換が行われることもあります。

また、育児中のアイデアや困りごとへの対処法なども話題に上ることが多く、「最近○○が好きでずっと遊んでいます」といった記録の仕方や、「この時期はこんなことに困っている」といった悩みの書き方なども参考になります。こうした共有を通じて、保護者自身の視野が広がり、より前向きに連絡帳を活用しようという気持ちが育まれていきます。

他の家庭での実例を参考にすることで、自分では気づかなかった記録の切り口や子どもの変化に気づくヒントを得ることができ、より充実した連絡帳の記入につながっていきます。

保育園で0歳児専用の連絡帳くれた。これは良い。1歳になるとキャンバスノートになるらしい。授乳ログは卒業だね٩( ᐛ )و pic.twitter.com/75JkALjP4x

— マッキー@バブ氏&バブ次郎のハハ (@Raoh_sakura) March 1, 2017

連絡帳を書く際の心構え

誠実な内容で信頼を築く

連絡帳に記入する内容は、事実をできるだけ正確に書くことが大切です。たとえば、子どもの体調や機嫌、食事の量、排泄の様子、睡眠時間などについては、過不足なくありのままを伝えるよう心がけましょう。

特に0歳児は体調の変化がわかりにくいため、ちょっとした違和感や気になる行動も積極的に記録することが大切です。前日と比べて違う点があれば簡単にでも触れておくと、保育士にとって重要な判断材料になります。

保育士はその情報をもとに、子どもに合った対応をしてくれます。誠実な記録が続くことで、保育士との信頼関係が自然と深まり、安心して子どもを預けられる環境が整っていきます。誤解を避けるためにも、憶測や感情ではなく、観察に基づいた内容を書くことを意識するとよいでしょう。

加えて、体調や生活リズムに関連する具体的な数字や時間帯を記すことで、より客観性が高まり、保育士にとって実用的な情報となります。

悩みを共有することの大切さ

育児においては、どんなに小さなことでも悩みが尽きません。たとえば「夜泣きが続いていて寝不足です」「最近食事を嫌がるようになって困っています」「おむつ替えのときに泣いてしまいます」といった内容も、保育士に共有することで新しい気づきや解決のヒントを得られることがあります。

保育士は多くの子どもたちを見ている経験から、的確なアドバイスや安心できる言葉をくれる存在です。また、似たような事例を通して、保護者が気づいていなかった側面に光を当ててくれることもあります。

遠慮せずに相談することで、気持ちが軽くなることもありますし、保育園と家庭が一体となって育児に向き合うきっかけにもなります。保育士とのやりとりの中で、保護者が「ひとりじゃない」と感じられることも、育児を続けていく上で大きな支えになります。

前向きな視点をもって書く

連絡帳では、日々のちょっとした成長や喜びを前向きに捉えて書くことが大切です。たとえば「今日はひとり遊びの時間が少し長くなりました」「苦手だったにんじんを一口食べました」「音楽に合わせて体を揺らして楽しんでいました」といった小さな進歩を見逃さず記録しましょう。

ポジティブな記録は、読む側である保育士の気持ちにも良い影響を与えます。明るく温かいやり取りが続くことで、連絡帳が単なる連絡手段ではなく、心の通ったコミュニケーションツールとして機能するようになります。

また、保護者自身も育児に対して前向きな視点を持つことができるようになり、毎日の記録が振り返りやすくなる効果もあります。積極的に「できたこと」「頑張っていたこと」を書き残す習慣が、育児に対する自信や達成感にもつながっていくのです。

保育士からのフィードバックを活用

フィードバックの受け取り方

保育士からの言葉は、子どもの様子を知るための非常に大切な情報源です。家庭では見られない行動や、園での過ごし方、他の子どもとの関わりなど、貴重な観察内容が含まれています。

連絡帳を通じて伝えられるコメントには、子どもの成長や個性を理解するヒントがたくさん詰まっています。まずはその言葉を素直に受け止め、感謝の気持ちを忘れずに受け取りましょう。返事として「教えていただきありがとうございます」「自宅でも気をつけてみます」といったひと言を添えることで、保育士との信頼関係がさらに深まります。

どのように改善していくか

保育士から「少し眠そうでした」「ご飯の進みが遅かったです」といったフィードバックを受けた際は、家庭での様子と照らし合わせて考えることが大切です。たとえば、夜更かし気味だった日があれば、翌日は早めに寝かせるなど、改善につながる対応を家庭でも実践してみましょう。

また、連絡帳を通じて「こんな工夫をしてみました」「昨日よりスムーズに食事ができました」などの報告を返すと、保育士も子どもの変化に気づきやすくなります。園と家庭が連携しながら対応を考えていくことで、よりよい育児環境が整っていきます。

コミュニケーションの意義

連絡帳を使ったやり取りは、単なる報告や記録にとどまらず、子どもを中心とした信頼関係を築くための大切なコミュニケーション手段です。お互いの立場を理解し合い、情報を交換しながら子どもを支える関係を築くことができます。

日々の小さなやり取りの積み重ねが、保育士と保護者の距離を近づけ、子どもにとっても安心して過ごせる環境をつくります。信頼をベースにした連携があれば、何か問題が起きたときにもスムーズに対応でき、育児をチームで支える安心感が生まれます。

保育園の担任だけどね

0歳児: 活き活きした連絡帳。世界の楽しさを豊かに教えてくれる

1歳児: 子どもの在り方をやさしく見守ってくれる。第二子妊娠の不安な心に寄り添ってくれる

2歳児: 子どものよりいい環境を試行錯誤する。って感じだったな。いい先生に恵まれたわ

— ymunemasa (@ymunemasa) April 9, 2022

連絡帳を活用した育児のコツ

日々の記録を振り返り成長を感じる

毎日の記録を読み返すことで、育児の喜びを改めて実感できます。特に0歳児期は成長のスピードが速く、小さな変化も振り返ることで大きな成長として感じることができます。「この時期はよく泣いていたけれど、今は笑顔が増えたな」といった発見も、連絡帳を読み返すことで得られるでしょう。

記録は親自身の励みにもなり、「あの頃も頑張っていた」と過去の自分を肯定する気持ちにもつながります。日々の積み重ねが、子どもとの時間の大切さを再確認させてくれる貴重な記録になります。

子どもとのコミュニケーションを深める

「今日は○○ができたね」と声をかけることで、子どもとのふれあいも自然と増えます。こうした声かけを通して、子どもも自分の行動が認められていると感じ、親子の信頼関係が深まります。

また、子どもが保育園から帰ってきた後に「先生がこんなこと書いてたよ」と話題にすることで、園での出来事を振り返るきっかけにもなり、言葉の発達にも良い影響を与えるでしょう。連絡帳を通じた会話が、親子のコミュニケーションの幅を広げてくれます。

家族での思い出を共有

連絡帳に記録した内容を家族で共有することで、育児の喜びを家族みんなで感じられます。パートナーや祖父母とも情報を共有することで、「こんなことができるようになったんだね」「よく頑張ってるね」と子どもを一緒に見守る目が増えます。

また、育児のエピソードを家族の会話に取り入れることで、家族全体のつながりも強くなります。将来的にアルバムや日記としてまとめることもでき、子どもが大きくなったときに一緒に読み返して楽しめる、温かい思い出となるでしょう。

トラブル事例と連絡帳の活用

怪我や体調不良の報告方法

子どもの体調の変化や小さなケガでも、連絡帳にはできるだけ詳しく記録しましょう。たとえば「午前10時ごろ、テーブルの角に頭をぶつけて泣きました」「昼寝から起きた後、少し熱っぽく感じました」など、時間帯・行動・様子を具体的に書くことで、保育園側もその後の観察や対応がしやすくなります。

保育士は園での体調管理や保護者への連絡をする上で、家庭からの情報を非常に重視しています。前日の食欲や睡眠状況、熱の有無、薬を服用しているかどうかといった内容も補足すると、より正確な対応につながります。連絡帳を通じて情報共有を丁寧に行うことが、子どもの安心・安全につながります。

先生との連携を強化する

気になることは些細なことでも遠慮せず、連絡帳で丁寧に伝えることが大切です。たとえば「昨晩はよく眠れなかったため、今日は少し眠そうかもしれません」など、状況を説明することで保育士も心構えができ、子どもに対してより配慮ある対応が可能になります。

また、家庭での様子と園での様子にギャップがある場合も、連絡帳を通じて情報を照らし合わせることで、原因や対応方法を一緒に考えられます。先生とのやりとりの積み重ねが、信頼と連携を強め、子どもにとって最適なケアを提供する基盤になります。

問題解決のための連絡帳活用法

子どもに関するトラブルや困りごとが起きたときこそ、冷静に連絡帳を活用することが大切です。例えば「昨日はご飯をほとんど食べずに泣いてばかりでした」といったことを記録することで、保育園側でも原因を一緒に考えたり、似たような状況がなかったか確認できます。

感情的になりすぎず、事実を丁寧に書く姿勢が、保育士との円滑な連携につながります。トラブルの内容、起こった時間、子どもの反応、自宅での対応などを記しておくと、保育園もそれに応じた対策をとりやすくなります。

何か問題があったときこそ、連絡帳を通じて積極的にコミュニケーションを取ることで、問題の早期発見と円満な解決に結びつけることができます。

まとめ

保育園の連絡帳は、0歳児の小さな成長や家庭での様子を丁寧に伝えることで、子どもにとって最適な環境づくりに大きく貢献します。たとえば、食欲や睡眠の変化、表情やしぐさのわずかな違いも、記録して伝えることで保育士はその子に合ったケアができ、より良い保育が実現します。

毎日の記入が負担にならないよう、簡単に書けるネタやテンプレートを活用しながら、無理なく楽しく続けていくことがポイントです。ちょっとした一言でも大丈夫なので、毎日書くことを習慣にすると、子どもの成長を見守る視点も自然と養われていきます。

また、連絡帳を通じたやり取りは、保育士との信頼関係を築くうえでも非常に有効です。小さなコミュニケーションの積み重ねが、保護者と保育士の安心感を育み、子どもにとってよりあたたかな保育環境を生み出します。育児をより豊かに、楽しくするためにも、連絡帳というツールを前向きに活用していきたいですね。